The measurement of a company’s performance has long been limited to financial indicators.

The emergence of CSR is proof of the relevance of extra-financial criteria to evaluate a company, whether in its interactions with its stakeholders or its impact on the environment.

However, it would be wrong to put the two facets in opposition. Improving CSR performance is in fact also a powerful lever for growth.

In particular, in a context of energy transition, it is entirely possible to improve a company’s growth by reducing its energy consumption. Energy performance is even a way to optimize company performance.

Improving energy performance means reducing energy consumption, and therefore the energy bill, without affecting levels of activity. This means that the company produces as much value while spending less. As a result, it gains in competitiveness and profitability.

In this article, we have listed the different ways to use energy performance for the benefit of the company’s performance.

Environmental regulations and requirements for infrastructure projects

The development of regulations in favor of the energy transition

The growing awareness of climate issues has led to the development of environmental regulations at the global, European and national levels.

Global agreements, such as COP21, set energy transition objectives for governments. In turn, these objectives have been transposed into French regulations and applied to all sectors of activity.

The energy transition is based on two major pillars:

- The progressive replacement of fossil fuels by renewable energies

- The improvement of energy performance

In France, the law on the energy transition for green growth sets numerical targets:

-

Reducing greenhouse gas emissions by 40% between 1990 and 2030 and dividing greenhouse gas emissions by four between 1990 and 2050

-

Reduce final energy consumption by 50% in 2050 compared to 2012 with an intermediate target of 20% in 2030

-

Reduce primary consumption of fossil fuels by 30% in 2030 compared to 2012

-

Increase the share of renewable energy to 32% of gross final energy consumption in 2030

-

Achieve an energy performance level in line with « low-energy building » standards for the entire housing stock by 2050

To achieve these objectives, the tertiary building sector is subject to a specific regulation: the Tertiary Decree. This decree requires owners and tenants of tertiary buildings to reduce their energy consumption according to defined thresholds:

- 40% reduction in 2030

- 50% in 2040

- 60% in 2050

In addition, the BACS decree obliges owners of tertiary buildings to equip themselves with a building automation and control system by 2025.

How to rethink the company’s infrastructure in light of these new challenges?

The new regulatory requirements are prompting companies to rethink their infrastructures, particularly with regard to their real estate.

To achieve the objectives set by the law, business actors must take action to optimize the energy efficiency of their stock:

- Energy renovation of buildings

- Control and optimization of energy consumption and energy efficiency

To do this, it is necessary to identify energy-intensive sites and equipment and implement action plans to improve their performance.

From this point of view, the ecological transition also requires a transition to smart buildings to base these optimizations on a detailed analysis of building data. Thus, energy performance will also be a source of savings and will contribute to the overall performance of the company.

The role of companies in the ecological transition and in particular in green innovation

The ecological transition and the pursuit of green growth require the development of new products, processes and technologies. However, it is companies that are driving this green innovation dynamic, with the support of public authorities.

At first glance, green innovation can be considered as a source of expenditure for companies. Nevertheless, the investment is likely to boost the company’s performance in the long term.

As the climate emergency grows, regulations are likely to become more stringent. Companies that are ahead of their competitors in terms of green innovation will have a significant competitive advantage. This is all the truer as consumers themselves are increasingly integrating CSR components into their purchasing decisions.

The decarbonization of the industrial sector requires new processes, for example to heat steel to very high temperatures, other than with fossil fuels. The investments required to develop these processes are a competitive lever for the future. In the short term, however, they must be part of a global innovation policy supported by the public authorities.

The ecological responsibility of companies and employee engagement

The growing importance of corporate environmental and social responsibility (CSR) shows that a company’s success can be measured by criteria other than its economic and financial performance.

Indeed, CSR is becoming an important criterion for several of the company’s stakeholders:

- Customers

- Investors

- The company’s employees

A company that does not consider this new state of affairs risks being penalized at various levels. The ecological responsibility is now clear. In its actions and relationships, the company is now required to address these issues.

For example, companies listed on the stock exchange, companies with more than 500 employees or generating a turnover of more than 100 million euros are obliged to publish a CSR report. This reporting, beyond the regulatory obligation, invites companies to measure their performance, particularly in terms of energy, and to optimize it continuously.

Furthermore, the ecological responsibility of companies requires the mobilization of their employees. Internally, employees must be the guarantors of the commitments made by the organizations. CSR is also a way of attracting new talent as part of an employer brand and of building employee loyalty around shared values.

y available project impact and cost studies

Projects likely to have a significant impact on the environment are subject to an environmental assessment. The table annexed to article R122-2 of the Environmental Code specifies the types of projects concerned.

The environmental assessment aims to inform the project management, the authorities and the public on the impact of a project on the environment and human health. It takes into account potential risks and allows for the analysis and justification of the choices made with regard to the issues identified.

At each stage of the process, the project management company is obliged to report to the public and to make the elements available. The environmental assessment report is also called an « impact study ». This study details the risks identified and the action plans implemented to avoid or reduce these risks. It also presents the cost of the planned measures.

The preparation of this report thus offers, in advance of a project, an overview of the means of achieving a balance between the project’s economic performance and its energy and environmental performance.

Digitizing data to improve performance

To combine energy performance and business performance, data management is a central issue. It is essential to:

- Accurately measure energy consumption

- Identify the energy saving potentials

- Forecast the expected savings according to different scenarios and action plans

Consequently, the diversity and finesse of the data collected upstream and, subsequently, the ability to cross-reference and analyze them to give them meaning become key success factors.

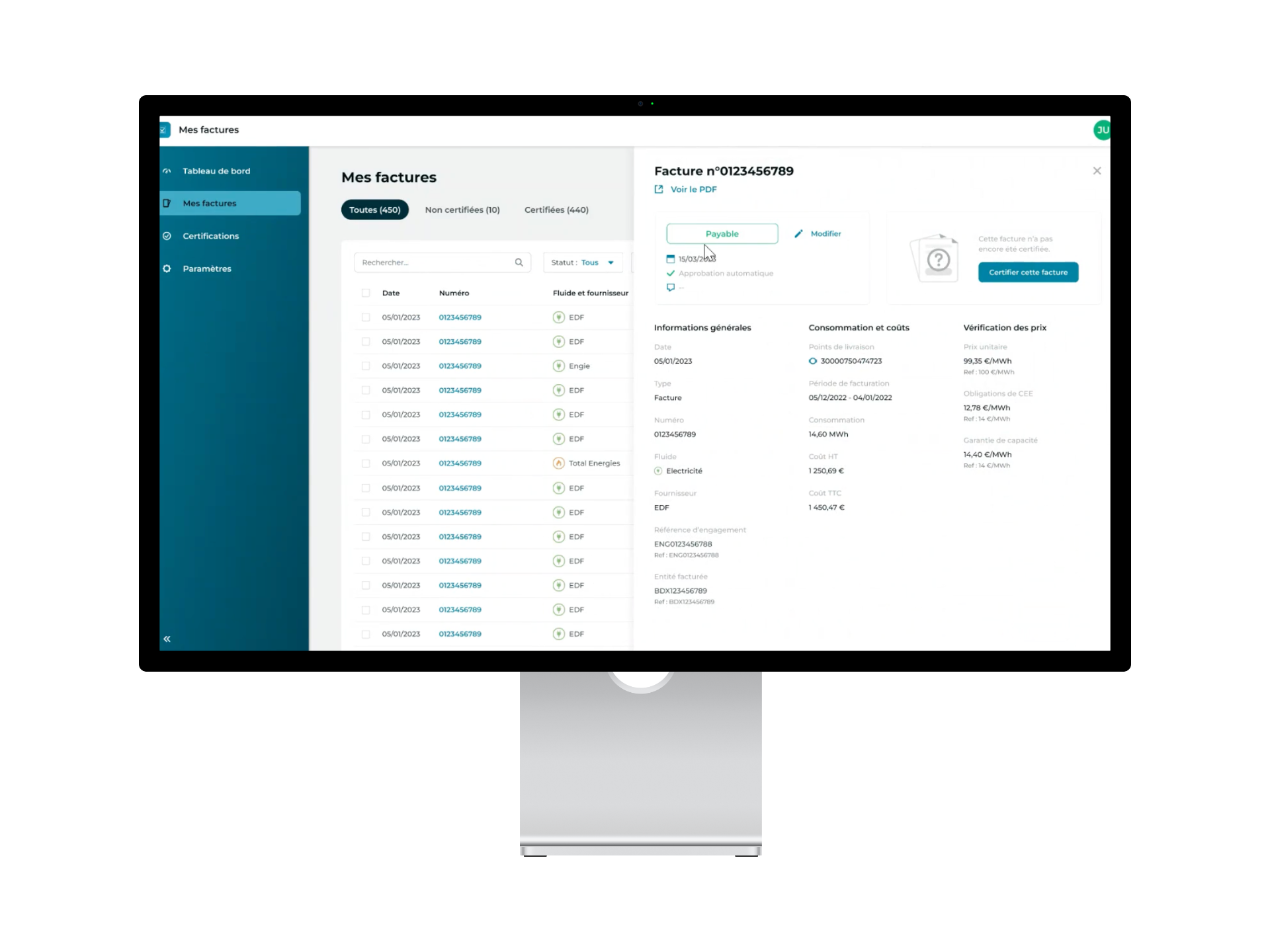

By using a data intelligence solution such as the Energisme platform, you can monitor your energy performance, notably from a regulatory point of view. But you are also able to exploit the data to forecast the economic impact of your energy efficiency actions.

Finally, you can format the data and create reports that can be distributed to the public, as part of an impact study, and/or to the company’s stakeholders, for example in the context of your CSR approach.

The data gives you additional levers for action, but it also facilitates precise and documented communication both internally and externally.